PENDAHULUAN

Sekitar enam belas hari yang lalu, saya menerima sebuah e-mail dari Mln. Luthfi Julian Putra yang diforward dari milist ahmadi-ina berkenaan dengan perbedaan antara nabī dan rasūl. Penulis e-mail itu adalah Bpk. Darisman Broto dari Kebayoran. Beliau sejatinya hanya menyalin sebuah artikel yang ditulis oleh seorang ġair Aḥmadī yang berisi lima point yang menurut ġair Aḥmadī itu adalah dalil-dalil yang membuktikan bahwa nabī dan rasūl merupakan dua personifikasi yang berbeda. Setelah saya cek, saya menemukan artikel itu pada aslinya terdapat di http://al-atsariyyah.com/5-perbedaan-antara-nabi-dan-rasul.html. Ternyata, seusai dicermati, saya mendapati bahwa argumentasi-argumentasi penulis tersebut dibangun di atas fondasi yang sangat lemah dan rapuh, bahkan cenderung sembrono. Saya sudah melakukan riset dari buku-buku para ‘ulamā’ mutaqaddimīn yang menyanggah argumentasi-argumentasi penulis itu. Untuk lebih jelasnya, pembaca bisa melihatnya di bagian pembahasan nanti.

Saya sebenarnya cukup menyesal karena baru bisa menyelesaikan tulisan ini pada hari ini, sekitar enam belas hari setelah saya mendapat e-mail itu. Saya seharusnya bisa menyelesaikannya dalam jangka waktu tiga-empat hari, atau maksimal satu minggu. Berhubung saya harus masuk sekolah, maka sebagai konsekuensinya adalah saya harus mengerjakan tugas-tugas dan menghadapi ulangan-ulangan yang tentunya amat sangat melelahkan. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika kehadiran tulisan ini sedikit terlambat.

Satu hal yang saya harap dari para pembaca adalah, janganlah sekali-kali menganggap bahwa tulisan ini adalah karya Iffat Aulia Ahmad. Iffat Aulia Ahmad hanyalah seorang bocah enam belas tahun yang bodoh lagi pandir, tak memiliki ilmu sedikitpun. Anggaplah tulisan ini adalah karya Khalīfah, Ḥaḍrat Mirzā Masroor Aḥmadatba. Semata-mata karena kecintaan dan ketaatan terhadap beliaulah saya dapat menyelesaikan tulisan ini. Saya teringat kutipan syi‘r seorang Arab Badui yang dikutip oleh Ibn ‘Arabī dalam al-Fuṣūṣ:

|

و بذا سمي الخلييل خليلا

|

قد تخللت مسلك الروح مني

|

“Engkau sungguh telah merasuk ke dalam suluk ruh dariku. Oleh karena itu, seorang kekasih dinamakan kekasih”.

Sesungguhnya di dalam ketaatan kepada seorang Khalīfah terdapat samudera ilmu jasmanī dan rūḥānī yang tiada bertepi. Sebagai khātimah bagian ini, alangkah baiknya bila saya cantumkan do‘a yang diajarkan kepada Ḥaḍrat al-Masīḥ al-Mau‘ūdas dalam I‘jāz al-Masīḥ, semoga Allāh meniupkan ruh keberkatan dalam tulisan ini dan semoga Dia menjadikan hati manusia tertarik kepadanya.

أللهم انفخ روح بركات في كلامنا و اجعل أفئدة الناس تهوي إليه

آمين أللهم يا ناصر الربانيين

TERMINOLOGI AḤMADIYYAH TENTANG

NABĪ DAN RASŪL

Al-Jamā‘ah al-Islāmiyyah al-Aḥmadiyyah berpandangan bahwa nabī dan rasūl pada hakikatnya sama. Dua istilah tersebut tidak mencerminkan perbedaan, tetapi dipergunakan sesuai dengan konteks yang saling berhubungan. Pendiri Aḥmadiyyah, Ḥaḍrat Mirzā Ghulām Aḥmadas bersabda:

“Hal ini perlu diingat bahwa kata nabī secara literal berarti seseorang yang menyingkapkan ilmu-ilmu ġaibiyyah setelah diberitahu oleh Tuhan. Oleh karena itu, konotasi ini dijustifikasi di mana pun terlaksana. Seorang nabī haruslah menjadi seorang rasūl. Karena, apabila dia bukan seorang rasūl, maka dia tidak bisa menjadi penerima ilmu-ilmu ġaib sebagaimana diindikasikan oleh ayat:

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ﴿﴾

‘Dia tidak menampakkan kepada seorang pun tentang yang ġaib itu. Kecuali kepada rasūl yang diriḍai-Nya’. [Sūrah al-Jinn {72}:27-28][1]

Karenanya, setiap orang yang diutus oleh Tuhan disebut sebagai rasūl”.

Lagi:

“Kata nabī sama-sama terdapat dalam bahasa ‘Arab dan Ibrānī. Dalam bahasa Ibrānī, kata itu diucapkan ‘nabī’ yang berasal dari akar kata nabā’, yang berarti menubuatkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari Tuhan. Seorang nabī tidaklah harus menjadi musyarri‘. Semata-mata karunia Tuhanlah kabar-kabar ġaib disingkapkan”.

Sabda-sabda beliau di atas sangat jelas menerangkan fondasi pendapat Aḥmadiyyah tentang masalah ini. Kami beranggapan bahwa kedua kata itu sejatinya adalah mutarādif (bersinonim). Sama seperti kita menyebut seseorang gubernur jika kita memandangnya menurut kacamata politik. Dari sisi pemerintahan, kita menyebutnya kepala daerah tingkat satu. Dua istilah itu disandang oleh satu orang secara bersamaan dalam satu waktu. Demikian juga pangkat nubuwwah dan risālah disandang oleh seseorang dalam waktu yang sama secara serempak.

Sebenarnya apa arti nabī itu? Secara singkat, definisi itu telah disebutkan di atas. Namun, beliau menjelaskan lebih lanjut:

Sabda-sabda beliau di atas sangat jelas menerangkan fondasi pendapat Aḥmadiyyah tentang masalah ini. Kami beranggapan bahwa kedua kata itu sejatinya adalah mutarādif (bersinonim). Sama seperti kita menyebut seseorang gubernur jika kita memandangnya menurut kacamata politik. Dari sisi pemerintahan, kita menyebutnya kepala daerah tingkat satu. Dua istilah itu disandang oleh satu orang secara bersamaan dalam satu waktu. Demikian juga pangkat nubuwwah dan risālah disandang oleh seseorang dalam waktu yang sama secara serempak.

Sebenarnya apa arti nabī itu? Secara singkat, definisi itu telah disebutkan di atas. Namun, beliau menjelaskan lebih lanjut:

“Menurut pengertian saya, nabī adalah dia yang secara sendirian turun firman Tuhan atasnya di dalam suatu bentuk yang mengatasi segala keraguan dan dalam satu jumlah yang sangat banyak, meliputi pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui oleh manusia”.

Lagi:

“Ketika komuni wahyu itu, dalam pembawaan dan banyaknya, mencapai titik kesempurnaan dan titik kepenuhan, tidak ada ketidaksesuaian serta cacat yang tertinggal di dalamnya, dan meliputi ilmu-ilmu ġaibiyyah di atas pengetahuan manusia, dengan kata lain, itulah yang didenotasikan sebagai nabī, sebagaimana disepakati oleh seluruh nabī”.

“Mendapat firman Tuhan yang mencakup ilmu-ilmu ġaibiyyah dan nubuatan-nubuatan yang luar biasa dalam keagungan, seseorang yang berkomunikasi dengan khalayak ramai seraya menggunakan kata-kata ini, disebut sebagai nabī dalam terminologi Islam”.

Sabda-sabda beliau ini meberikan penerangan yang sempurna kepada kita. Bila seseorang mengaku mendapat wahyu-wahyu dan ilhām-ilhām secara terus menerus dari Allāh, yang mana hal itu melenyapkan keraguan di dalam hatinya, dan dia diperintah untuk memproklamasikan bahwa dirinya telah diutus, maka orang yang mendapat karunia itu disebut nabī. Ibn Barrī berkata:

Sabda-sabda beliau ini meberikan penerangan yang sempurna kepada kita. Bila seseorang mengaku mendapat wahyu-wahyu dan ilhām-ilhām secara terus menerus dari Allāh, yang mana hal itu melenyapkan keraguan di dalam hatinya, dan dia diperintah untuk memproklamasikan bahwa dirinya telah diutus, maka orang yang mendapat karunia itu disebut nabī. Ibn Barrī berkata:

المخبر عن الله تعالى، فإن الله أخبره بتوحيده، و أطلعه على غيبه و أعلمه أنه نبي.

“Nabī adalah seorang pengabar dari Allāh Ta‘ālā. Sebab Allāh mengabarkan kepadanya dengan tauḥīd-Nya, menyibakkan kepadanya keġaiban-Nya, dan memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah nabī-Nya”.

Bagaimana cara Allāh menampakkan keġaiban-Nya kepada seorang nabī dan mengajarkannya ilmu-ilmu rūḥāniyyat? Dalam al-Qur’ān, kita membaca:

Bagaimana cara Allāh menampakkan keġaiban-Nya kepada seorang nabī dan mengajarkannya ilmu-ilmu rūḥāniyyat? Dalam al-Qur’ān, kita membaca:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ ﴿﴾

“Dan tidaklah Kami mengutus sebelum engkau kecuali para laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka…”. [Sūrah al-Anbiyā’ {21}:8]

Seorang nabī pastilah memiliki sifat-sifat wajib, yang salah satunya adalah tablīġ, yakni menyampaikan. Hal ini menjadi wajib karena wahyu-wahyu yang dia terima ditujukan kepada ummatnya, bukan semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Ada yang bersifat tabsyīrī (kabar gembira), ada pula yang bernada indzārī (kabar pertakut). Wahyu berfungsi sebagai penolong akal pada masalah-masalah spiritual, sebagaimana pengalaman adalah penolong akan dalam masalah-masalah materil. Wahyu adalah tuntunan. Tanpa adanya wahyu, manusia tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang benar, mereka akan cenderung egois dan mementingkan kepentingan personalnya (Homo Economicus). Jika hal ini tak terbendung dan dibiarkan terus-menerus, mereka bertransformasi tak ubahnya persis seperti serigala yang saling terkam satu sama lain (Homo Homini Lupus). Wahyu adalah sesuatu yang dengannya rūḥānīyyat manusia dapat hidup dan eksis. Oleh karena itu, wahyu disebut dalam al-Qur’ān sebagai ruh. Kita membaca:

Seorang nabī pastilah memiliki sifat-sifat wajib, yang salah satunya adalah tablīġ, yakni menyampaikan. Hal ini menjadi wajib karena wahyu-wahyu yang dia terima ditujukan kepada ummatnya, bukan semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Ada yang bersifat tabsyīrī (kabar gembira), ada pula yang bernada indzārī (kabar pertakut). Wahyu berfungsi sebagai penolong akal pada masalah-masalah spiritual, sebagaimana pengalaman adalah penolong akan dalam masalah-masalah materil. Wahyu adalah tuntunan. Tanpa adanya wahyu, manusia tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang benar, mereka akan cenderung egois dan mementingkan kepentingan personalnya (Homo Economicus). Jika hal ini tak terbendung dan dibiarkan terus-menerus, mereka bertransformasi tak ubahnya persis seperti serigala yang saling terkam satu sama lain (Homo Homini Lupus). Wahyu adalah sesuatu yang dengannya rūḥānīyyat manusia dapat hidup dan eksis. Oleh karena itu, wahyu disebut dalam al-Qur’ān sebagai ruh. Kita membaca:

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿﴾

“… Dia meniupkan ruh dengan membawa perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan”. [Sūrah al-Mu’min {40}:16]

Al-‘Allāmah Abū Su‘ūd menafsirkan ayat ini dengan:

أي ينزل الوحي الجاري من القلوب منزلة الروح من الأجساد.

“Yakni, Dia menurunkan wahyu yang mengalir dari hati sama seperti kedudukan ruh terhadap jasad”.

Dan beliau menyebutkan pula sebelumnya bahwa wahyu itu adalah ar-Rizq ar-Rūḥānī, yakni rejeki spiritual.

Ṣāḥib al-Khāzin dalam tafsīr beliau mengatakan:

Dan beliau menyebutkan pula sebelumnya bahwa wahyu itu adalah ar-Rizq ar-Rūḥānī, yakni rejeki spiritual.

Ṣāḥib al-Khāzin dalam tafsīr beliau mengatakan:

يلقي الروح أي ينزل الوحي، سماه وحيا لأن به تحيا الأرواح كما تحيا الأبدان بالأرواح.

“Meniupkan ruh artinya menurunkan wahyu. Dia menamakannya wahyu karena dengannya, ruh dapat hidup, sebagaimana badan dapat hidup dengan ruh”.

Oleh sebab itu, mustahil bagi seorang nabī untuk mempunyai sifat katm, yakni mennyembunyikan apa yang ia terima dari Allāh. Apalagi, segala sesuatu yang datang dari Tuhan adalah ni‘mat. Dan ni‘mat itu haruslah disebarkan agar orang banyak pun dapat mencicipi kasih sayang Ilāhī itu. Tuhan berfirman:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿﴾

“Dan berkenaan dengan ni‘mat dari Rabb engkau, maka ceritakanlah!”. [Surah aḍ-Ḍuḥā {93}:12]

Nah, ketika seorang nabī diperintahkan untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang dia terima dan membimbing serta menuntun manusia dengannya, maka dia disebut sebagai rasūl. Kita membaca:

Nah, ketika seorang nabī diperintahkan untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang dia terima dan membimbing serta menuntun manusia dengannya, maka dia disebut sebagai rasūl. Kita membaca:

أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ

“Wahai Rasūl! Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb engkau. Dan jika tidak kamu kerjakan, maka kamu tidak menyampaikan risālah-Nya…”. [Sūrah al-Mā’idah {5}:68]

Taktala seorang rasūl telah diutus ke tengah-tengah manusia, seperti yang sudah diterangkan di atas, dia wajib mengabarkan dan menginformasikan berita-berita ġaibiyyah yang ia terima, baik itu berupa perintah, larangan, kabar gembira, kabar pertakut, dan al-Umūr al-Mustaqbaliyyah (perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang). Oleh karena itu, juga seperti yang sudah diterangkan dalam definisi-definisi di atas, ia disebut sebagai nabī.

Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas dan mengupas dalil-dalil yang dijadikan argumentasi-argumentasi untuk membuktikan bahwa nabī dan rasūl adalah dua pribadi yang berlainan. Detail argumentasi-argumentasi tersebut dapat dibaca di link yang saya tampilkan di atas. Selain itu, ada dua point tambahan yang saya tambahkan juga setelah saya melakukan perburuan di internet.

رب زدني علما و ارزقني فهما

ربي علمني ما هو خير عندك، رب أرني أنوارك الكلية، رب أرني حقائق الأشياء

آمين أللهم يا ولي المتألهين

MENJAWAB POINT-POINT SANGGAHAN

1. Perkataan “Jenjang kerasūlan lebih tinggi daripada jenjang kenabīan karena tidak mungkin seorang itu menjadi rasūl kecuali setelah menjadi nabī” adalah sama sekali mengada-ngada dan tidak berdasar. Allāh SubḥānaHū Wa Ta‘ālā befirman tentang Nabī Mūsāas:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿﴾

“Dan ceritakanlah kisah Mūsā seperti tercantum dalam Alkitab. Sesungguhnya ia seorang mukhlaṣ, seorang rasūl lagi nabī”. [Sūrah Maryam {19}: 52]

Dalam ayat ini, kata rasūl adalah khabar kāna awwal, sedangkan nabī khabar kāna tsānī. Pendahuluan kata rasūl di depan nabī ini menunjukkan bahwa rasūl-lah sejatinya yang termasuk nabī, bukan nabī yang termasuk rasūl. Mengapa? Karena al-Qur’ān disusun dengan suatu tartīb yang khas, satu kata mengikuti kata yang lain, sehingga membentuk suatu pertalian yang kuat. Allāh berfirman:

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami turunkan perkataan secara berturut-turut kepada mereka, supaya mereka mendapat pertolongan”. [Sūrah al-Qaṣaṣ {28}: 52]

Aṭ-Ṭabarī dalam Jāmi‘ al-Bayān mengatakan, sembari mengutip syi‘r al-Akhṭal, bahwa kata وصل pada aslinya bermakna و أصله من وصل الحبال بعضها ببعض, “Yakni menghubungkan satu tali dengan yang lainnya”. Ar-Rāġib al-Iṣfahānī dalam al-Mufradāt menafsirkan ayat ini dengan أكثرنا لهم القول موصولا بعضه ببعض, “Kami memperbanyak perkataan kepada mereka dengan bersambungan satu dengan yang lainnya”.

Setelah mengetahui bahwa al-Qur’ān dirancang dengan susunan tartīb yang rapi dan saling bersambungan, maka penempatan kata rasūl di depan kata nabī ini jelas menunjukkan bahwa Mūsāas pada awalnya adalah seorang rasūl, kemudian menjadi nabī. Al-‘Allāmah Abū Su‘ūd menafsirkan ayat dari Sūrah Maryam di atas dengan sangat jelas أرسله الله إلى الخلق فأنبئهم عنه, “Allāh mengutusnya kepada manusia, lalu dia (Mūsāas) mengkabarkan berita-berita yang ia terima dari Tuhan kepada mereka”. Jadi, risālah itu pada hakikatnya adalah uṣūl, sedangkan furū‘-nya adalah nubuwwah.

Ḥaḍrat Mirzā Basyīr-ud-Dīn Maḥmūd Aḥmadra bersabda dalam at-Tafsīr al-Kabīr:

“Mafhūm yang benar dari tafsīr ayat itu adalah seperti yang Jemaat kita sebutkan, yakni bahwa rasūl adalah orang yang diutus dan dibangkitkan, sedangkan nabī adalah orang yang memberitakan dan mengabarkan. Dan ini adalah ṣaḥīḥ dengan sempurna. Ketika seseorang pada awalnya adalah mursal lalu dijadikan nabī, yakni bahwa dia pada awalnya diutus kemudian mengabarkan kepada manusia tentang berita-berita Ilāhiyyah yang diembannya, maka teranglah bahwa maqām risālah itu terdahulu sebelum nubuwwah, ketika mustahil bagi seseorang untuk menjadi seorang nabī sebelum ia menjadi seorang rasūl. Misalnya, ketika Allāh berfirman kepada nabī kita: Wahai Muḥammad! Aku membangkitkan engkau untuk mengadakan iṣlāḥ terhadap dunia. Maka beliau menjadi rasūl. Dan ketika NabīSAW bersabda: Wahai para penduduk Makkah! Saya memberitakan dan mengabarkan kepada kalian ini dan ini dari Allāh. Maka beliau menjadi nabī. Dan sebagai contoh lagi, ketika Allāh berfirman kepada Nabī ‘Īsāas: Wahai ‘Īsā! Aku mengutus engkau kepada manusia! Maka beliau menjadi rasūl. Dan ketika Nabī ‘Īsāas mengatakan: Wahai manusia! Aku mengabarkan kepada kalian bahwa Allāh telah menyuruh kalian untuk melakukan ini. Maka beliau menjadi nabī. Hal itu disebabkan oleh bahwa rasūl adalah orang yang memperoleh suatu risālah dan nabī adalah orang yang mengabarkan risālah itu ketika wajib baginya untuk mendengar terlebih dahulu kemudian mengabarkan apa yang dia dengar. Jika tidak, bagaimana mungkin dia menyampaikan terlebih dahulu baru kemudian mendengar setelahnya? Oleh karena itu, kapan saja kata nabī dan rasūl terdapat di dalam al-Qur’ān secara bersamaan, kata rasūl selalu terdauhulu di depan nabī.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿﴾

“Muḥammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu melainkan dia adalah Rasūlu-Llāh dan Khātam-un-Nabiyyīn. Dan sesungguhnya Allāh Maha Mengetahui atas segala sesuatu”. [Sūrah al-Aḥzāb {33}:41]

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

“Yakni orang-orang yang mengikuti Rasūl lagi Nabī Yang Ummī itu…”. [Sūrah al-A‘rāf {7}:158]

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

“… Maka berimanlah kepada Allāh dan Rasūl-Nya lagi Nabī Yang Ummī…”. [Sūrah al-A‘rāf {7}:159]

Kalian melihat bahwa Allāh menyebut kata rasūl sebelum nabī di setiap tempat itu. Dan Allāh pun berfirman dengan hal yang sama tentang itu mengenai Nabī Isma‘īlas bersamaan dengan fakta menurut pengertian mayoritas bahwa beliau tidak membawa kitab apa pun dan beliau hanyalah seorang pengikut bagi syarī‘at yang dibawa oleh Nabī Ibrāhīmas. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabī Ibrāhīmas kecuali Nabī Isma‘īlas, Nabī Isḥāqas, Nabī Lūṭas, dan beberapa pelayan beliau. Seandainya Nabī Isma‘īlas datang secara langsung sesudah Nabī Ibrāhīmas dengan membawa kitab yang terpisah, maka siapakah yang beramal dengan syarī‘at beliau? Maka jelaslah bahwa apa yang al-Qur’ān sebutkan juga mengenai Nabī Isma‘īlas membantah apa yang disebutkan oleh para ġair Aḥmadī seputar nabī dan rasūl.

Sejatinya, nabī dan rasūl adalah sesuatu yang sama. Karena rasūl berarti yang diutus, sedangkan nabī berarti seseorang yang datang dengan menerima banyak berita. Dan dari antara hal-hal yang jelas adalah bahwa seseorang yang Allāh bangkitkan sebagi seorang rasūl, pastilah dia mendapat suatu risālah. Dan seseorang yang mengabarkan kepada manusia kabar-kabar ġaib, ia pasti merupakan seseorang yang diutus dari Allāh juga. Orang yang diperintah dari sisi Allāh dinamakan rasūl karena dia diutus dari sisi Allāh. Dan dia dinamakan nabī karena dia mengkabarkan kabar-kabar ġaib kepada manusia. Maka, seseorang yang Allāh Ta‘ālā utus sebagai seorang rasūl, niscaya ia juga merupakan seorang nabī, karena Allāh tidak membangkitkan seseorang dengan tanpa suatu risālah apa pun. Dan seorang nabī pastilah juga merupakan seorang rasūl. Karena, seandainya ia tidak diutus, maka dia adalah muftarī (pengada-ngada) dengan tanpa keraguan sedikit pun. Padahal orang-orang yang diperintah dari sisi Allāh bukanlah para pengada-ngada”.

Al-‘Allāmah Jalāl-ud-Dīn as-Suyūṭī mengatakan dalam Tadrīb ar-Rāwī:

هما بمعنى و هو الأولى.

“Nabī dan rasūl bermakna satu dan inilah yang paling benar”.

Abū Ḥāmid al-Ġazālī menyatakan:

قال بعض العلماء؛ إن النبوة و الرسالة كلمتان مترادفتان، ذات مدلول واحد، فكل نبي رسول و كل رسول نبي، فالرسول رسول بالنظر لما بينه و بين الناس، و النبي يسمى نبيا لما بينه و بين الله تعالى، كلاهما متلازمان.

“Sebagian ‘ulamā’ berkata: Sesungguhnya nubuwwah dan risālah adalah dua kalimat bersinonim yang memiliki madlūl (orang yang ditunjuk/dimaksud) yang satu. Maka, setiap nabī adalah rasūl, pun setiap rasūl adalah nabī. Seorang rasūl adalah rasūl dalam perspektif antara ia dengan manusia. Sedangkan seorang nabī dinamakan nabī dalam perspektif antara ia dengan Allāh Ta‘āla. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain”.

Adalah suatu hal yang sangat aneh bahwa guru-guru agama semenjak SD telah menanamkan bahwa ada empat sifat wajib bagi nabī, yang salah satu di antaranya adalah tablīġ. Tapi, di satu sisi, mereka mengajarkan juga bahwa seorang nabī tidak harus menyampaikan (tablīġ) wahyu yang ia terima. Betapa janggalnya hal ini!

Mujaddid al-Alf ats-Tsānī menyatakan:

اعلم أن النبي عند المتكلمين من قال له الله أرسلتك إلى قوم كذا و إلى كافة الناس أو بلغهم عني أو نحوه من الألفاظ المفيدة لهذا المعنى.

“Ketahuilah! Bahwa nabī, menurut para Ahli Kalām, adalah seseorang yang Allāh berfirman kepadanya ‘Aku mengutus engkau kepada suatu kaum, demikian, dan kepada seluruh ummat manusia’, atau ‘Sampaikanlah kepada mereka apa yang engkau dapat dari-Ku’, atau dengan kata-kata lain yang menghasilkan makna yang sama”.

Imām-ul-Ḥaramayn al-Juwaynī berkata:

النبوة تعريف الله تبارك و تعالى عبدا من عباده أمره أن يبلغ رسالته إلى عباده.

“Nubuwwah adalah penamaan Allāh Tabāraka Wa Ta‘ālā kepada salah seorang hamba di antara hamba-hamba-Nya yang Dia perintah untuk menyampaikan risālah-Nya kepada hamba-hamba-Nya”.

Ḥujjat-ul-Islām Abū Ḥāmid al-Ġazālī dengan sangat gamblang menerangkan definisi nubuwwah:

وصول خبر من الله تعالى إلى من اختاره من عباده، فالنبوة إذا علاقة بين الوحي و الأنبياء.

“Sampainya suatu kabar dari Allāh Ta‘āla kepada seseorang yang Dia pilih dari antara hamba-hamba-Nya. Karena itu, nubuwwah merupakan perhubungan antara wahyu dan para nabī”.

Sedangkan tentang arti risālah, beliau menulis:

تكليف الله تعالى أحد أنبيائه بإبلاغ الناس شرعا أو حكما، فالرسالة إذا علاقة بين النبي و سائر الناس.

“Perintah Allāh kepada salah seorang nabī-Nya untuk menyampaikan syarī‘at atau hukum kepada manusia. Karena itu, risālah merupakan perhubungan antara nabī dan manusia seluruhnya”.

Lebih lanjut, beliau bahkan dengan mentah-mentah membantah pendapat penulis ġair Aḥmadī itu bahwa maqām risālah lebih mulia dari maqām nubuwwah.

فالنبوة إذا أشرف من الرسالة، لإنها صلة النبي بخالقه و الرسالة صلة النبي بالناس.

“Oleh sebab itu, nubuwwah lebih mulia dari risālah. Karena hal itu adalah perhubungan seorang nabi dengan Khāliq-nya, sedangkan risālah adalah perhubungannya dengan manusia”.

Jadi, pelajaran-pelajaran yang diutarakan oleh guru-guru agama semenjak SD itu, yang juga diiyakan oleh penulis ġair Aḥmadi yang karangannya sedang kami bahas, menyelisihi pendapat-pendapat yang mu‘tabar sebagaimana diungkapkan oleh para ‘ulamā’ nan masyhūr.

Sebenarnya, kata nabī itu adalah sebutan untuk para rasūl yang diutus dari kalangan manusia. Allāh Jalla Sya’nuHū berfirman:

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿﴾

“Berapa banyaknya nabī-nabī yang telah Kami utus kepada ummat-ummat yang terdahulu”. [Sūrah az-Zukhruf {43}:7]

Kita membaca dalam Ṣaḥīḥ Muslim berkenaan dengan riwayat keislaman Ḥaḍrat ‘Amr ibn ‘Abāsahra:

فقلت له؛ ما أنت؟ قال؛ أنا نبي، فقلت؛ وما نبي؟ قال؛ أرسلني الله .

“Aku bertanya: Siapakah engkau? Beliau menjawab: Saya adalah nabī. Aku bertanya: Apakah nabī itu? Beliau menjawab: Allāh mengutus aku”.[2]

Dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī, Nabī MuḥammadSAW mengajarkan suatu do‘a kepada Ḥaḍrat al-Barrā’ ibn ‘Āzibra:

أللهم أسلمت وجهي إليك، و فوضت أمري إليك، و ألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت و بنبيك الذي أرسلت.

Ketika Ḥaḍrat al-Barrā’ra mengulangi do‘a ini, beliau mengucapkan و رسولك bukan و نبيك. Kemudian NabīSAW menegur لا و نبيك الذي أرسلت, “Tidak! Tetapi: Dan nabī Engkau yang Engkau utus”.[3]

Al-Ġazālī lebih jelas lagi menerangkan dalam al-Arba‘īn Fī Uṣūl ad-Dīn:

و أن الأنبياء رسله إلى خلقه.

“Dan bahwa para nabī adalah rasūl-rasūl-Nya untuk ciptaan-Nya”.

Dengan dua keterangan dari ḥadīts ini, jelas bahwa kata nabī itu pada hakikatnya merupakan sebutan bagi para rasūl yang diutus dari kalangan manusia. Lantas adakah para rasūl yang diutus bukan dari kalangan manusia? Para malaikat pun disebut sebagai rasūl dalam al-Qur’ān. Allāh berfirman:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا

“Segala puji kepunyaan Allāh, Yang menciptakan seluruh langit dan bumi, Dzat yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan…”. [Sūrah Fāṭir {35}:2]

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿﴾

“Allāh memilih rasūl-rasūl-Nya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allāh Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. [Surah al-Ḥajj {22}:76]

Salah satu tugas dari rasūl malaikat itu adalah menyampaikan risālah dan mandat dari Tuhan kepada rasūl manusia. Fakhr-ud-Dīn ar-Rāzī mengatakan:

و أكثر الأنبياء مطبقون على أنهم إنما جائتهم الرسالة من عند الله بواسطة الملك.

“Kebanyakan para nabī disepakati bahwa risālah dari Allāh datang kepada mereka melalui perantaraan malaikat”.

Oleh karena rasūl malaikat bertugas menyampaikan risalah kepada manusia, juga membantu dan menolong-nya, maka jelaslah bahwa kedudukan rasūl malaikat sejatinya adalah khādim bagi rasūl manusia. Dan oleh karena rasūl malaikat adalah khādim bagi rasūl manusia, maka sebagaimana yang ‘Abd-ul-Qāhir al-Baġdādī tulis:

فقال جمهور أصحابنا بتفضيل الأنبياء على الملائكة.

“Jumhūr ṣaḥābat kami mengatakan bahwa para nabī lebih mulia daripada malaikat”.

Fakhr-ul-Islām Abū al-Yusr Muḥammad al-Bazdawī menulis:

ثم عند أهل السنة و الجماعة؛ رسل بني آدم أفضل من رسل الملائكة.

“Menurut Ahl-us-Sunnah Wa al-Jamā‘ah: Rasūl-rasūl dari kalangan Banī Ādam lebih mulia dari rasūl-rasūl dari kalangan malaikat”.

Jadi, perkataan “Tidak mungkin seorang itu menjadi rasūl kecuali setelah menjadi nabī” adalah aneh dan nyeleneh.

Perkataan “Oleh karena itulah, para ‘ulamā’ menyatakan bahwa Nabī MuḥammadSAW diangkat menjadi nabī dengan lima ayat pertama dari Sūrah Al-‘Alaq dan diangkat menjadi rasūl dengan dengan tujuh ayat pertama dari Sūrah Al-Mudatstsir” adalah benar-benar ilegal dan tidak berdasar sama sekali. Kita sama-sama mengetahui bahwa Sūrah al-Mudatstsir ini diturunkan setelah masa fatrah wahyu selama empat puluh hari setelah turunnya wahyu pertama yang merupakan Sūrah Al-‘Alaq. Kedua Sūrah ini tidak ada sangkut-pautnya dengan urusan sebagaimana disebutkan di atas. Tapi, sebenarnya, jika kita benar-benar menelaah kedua surat ini dengan seksama, maka akan jelaslah bagi kita bahwa kedua surat ini mengisahkan pengutusan Nabī MuḥammadSAW sebagai seorang rasūl. Mengapa? Sebabnya adalah bahwa Allāh banyak mempergunakan Fi‘l Amr yang menandakan perintah. Al-‘Allāmah Abū Ḥayyān menafsirkan perintah اقرأ sebagai berikut:

و مفعول اقرأ محذوف، أي اقرأ ما يوحى إليك.

“Maf‘ūl dari اقرأ maḥdzūf (terhapus). Yakni: Bacakanlah apa yang diwahyukan kepada engkau”.

Jelas, ini adalah perintah untuk menyampaikan risalah yang diemban oleh Nabī MuḥammadSAW.

Ibn ‘Aṭiyyah al-Andalusī menafsirkan قم فأنذر sebagai berikut:

بعثة إلى جميع الخلق.

“Suatu pembangkitan/pengutusan untuk segenap manusia”.

Jelas sekali bahwa Nabī MuḥammadSAW, melalui ayat ini, diperintah untuk mengumumkan risalah yang diembannya. Mandat ini adalah risālah sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Ibn ‘Aṭiyyah juga menafsirkan و ربك فكبر sebagai berikut:

عظمه بالعبادة و بث شرعه.

“Agungkanlah Dia dengan ibadah dan sebarkanlah syarī‘at-Nya!”.

Lagi-lagi ayat ini menunjukkan pengutusan Nabī MuḥammadSAW dan penzahiran misi-misi yang disematkan ke pundak beliau.

Beliau juga menafsirkan و ثيابك فطهر sebagai berikut:

قال الجمهور؛ هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال و النفس و العرض.

“Jumhūr berkata: Kata-kata ini adalah isti‘ārah dalam pemurnian perbuatan-perbuatan, jiwa, dan maksud/tujuan”.

Pengemban risālah memang seharusnya berbuat demikian dalam menyampaikan risālah, dan demikianlah memang yang terjadi.

Ḥaḍrat Abū Salāmah, seorang dari kalangan tābi‘īn, menafsirkan الرجز di sini sebagai berhala-berhala[4]. Menyingkirkan dan menghancurkan berhala-berhala adalah satu tugas yang termaktub dalam risālah yang dibawa oleh Nabī MuḥammadSAW dan harus beliau sebarkan dan laksanakan.

Ibn ‘Aṭiyyah menafsirkan و لربك فاصبر sebagai berikut:

على الأذى من الكفار.

“Terhadap penderitaan yang diprakarsai oleh orang-orang kāfir”.

Inilah konsekuensi bagi seorang rasūl yang wajib hukumnya untuk dihadapi.

Jadi, jelaslah sudah bahwa ayat-ayat dari kedua Sūrah tersebut mengandung perintah bagi Nabī MuḥammadSAW untuk mengumandangkan risālah beliau kepada khalayak ramai, bukan seperti yang diklaim oleh pihak ġair di atas yang terkesan sangat memaksakan.

Tentang pendapat al-‘Allāmah as-Safārinī dan al-Ḥāfiẓ Ibn Katsīr, saya menghormati pendapat kedua ‘ulamā’ besar tersebut. Tetapi, tentu sebagai manusia, beliau berdua mungkin saja mengemukakan pendapat yang salah. Meskipun beliau berdua salah dalam ijtihād, toh dalam ḥadīts disebutkan bahwa seorang mujtahid yang salah tetap mendapat ganjaran satu pahala.

Di atas, saya sudah menerangkan definisi nubuwwah menurut Pendiri Aḥmadiyyah, Sayyidunā Aḥmadas. Sebenarnya, apa itu nubuwwah menurut as-Salaf aṣ-Ṣāliḥ? Ibn Ḥazm al-Andalusī, seorang ‘alīm abad keempat Hijrī, mendefinisikannya seperti ini:

بعثة قوم قد خصهم الله تعالى بالحكمة و الفضيلة و العصمة لا لعلة إلا أنه شاء ذلك.

“Pembangkitan/pemgutusan suatu kelompok manusia yang Allāh telah mengkhususkan mereka dengan hikmah, keutamaan, dan kesucian. Bukan untuk satu tujuan tertentu melainkan karena Allāh telah berkehendak demikian”.

Definisi ini sangat jelas menunjukkan keidentikan dan similaritas antara nubuwwah dan risālah. Sebab itu, beliau berkata lagi:

إن مجيئ الرسل قبل أن يبعثهم الله تعالى واقع في باب الإمكان، و أما بعد أن بعثهم الله عز و جل ففي حد الوجوب.

“Sesungguhnya kedatangan para rasūl sebelum Allāh Ta‘ālā membangkitkan mereka berada pada pintu kemungkinan (imkān). Tetapi, setelah Allāh ‘Azza Wa Jalla membangkitkan mereka, maka hukumnya wajib”.

Di lain tempat, beliau bersabda pula:

فإذا قد أثبتنا أن النبوة قبل مجيئ الأنبياء واقعة في حد الإمكان، فلنقل الآن بحول الله تعالى و قوته على وجوبه إذا وقعت و لا بد.

“Maka, setelah kita menjelaskan bahwa nubuwwah terletak dalam kemungkinan sebelum kedatangan para nabī, maka hendaknya kita mengatakan, dengan kekuasaan dan kekuatan Allāh, akan hukumnya yang wajib jika hal itu telah benar-benar terjadi (datangnya para nabī) dan itu adalah pasti”.

Lihatlah bagaimana beliau mengidentikan rasūl dengan nabī. Bahkan beliau dengan terang menyatakan bahwa maqām nubuwwah belum wajib hukumnya sampai diutusnya para rasūl, yakni mandat untuk mengemban risālah. Ada dua point krusial yang dapat kita ambil dari keterangan-keterangan beliau ini:

- Nabī dan rasūl sejatinya adalah satu personifikasi yang sama

- Maqām nubuwwah tidak dapat terlaksana dan befungsi sebelum seseorang mendapat mandat sebagai rasūl untuk mengemban risālah

Keterangan-keterangan di atas adalah bukti yang irrefutable bahwa nabī dan rasūl sejatinya adalah dua sebutan yang penyebutannya terkondisikan terhadap kondisi-kondisi yang melahirkan dua penyebutan tersebut untuk satu orang yang sama. Dan nabī sejatinya adalah istilah untuk rasūl yang terpilih dari kalangan manusia. Oleh sebab itu, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai nabī sebelum ia diutus oleh Tuhan dan memperoleh maqām risālah.

2. Perkataan “Rasūl diutus kepada kaum yang kāfir, sedangkan nabī diutus kepada kaum yang telah beriman” adalah ġarīb jiddan, saya baru pertama kali mendengarnya. Orang yang mengatakan demikian pasti sangat jarang mengkhatamkan al-Qur’ān, apalagi bertafakkur dan bertadabbur. Allāh berfirman:

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿﴾

“Dan tiada seorang pun nabī datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokannya”. [Sūrah az-Zukhruf {43}:7]

Bentuk kalimat yang digunakan di sini adalah persis sama dengan yang tertulis dalam Sūrah Yāsīn:

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿﴾

“Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu! Tiada seorang pun rasūl datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokannya”. [Sūrah Yāsīn {36}:31]

Berkenaan dengan para nabī, mereka tidak hanya didustakan dan diperolok-olok saja, bahkan sebagian mereka ada yang dibunuh. Jadi, nabī diutus kepada orang-orang yang kāfir dan enggan untuk beriman, bukan orang-orang yang telah percaya. Kita membaca:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿﴾

“… Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allāh. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allāh dan membunuh para nabī yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas”. [Sūrah al-Baqarah {2}:62]

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿﴾

“… Katakanlah: Mengapa kamu dahulu membunuh nabī-nabī Allāh jika benar kamu orang-orang yang beriman?”. [Sūrah al-Baqarah {2}:92]

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang kāfir kepada ayat-ayat Allāh dan membunuh para nabī yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh segenap di antara manusia untuk berbuat dengan keadilan, maka berikanlah kepada mereka berita bahwa mereka pasti akan menerima siksa yang pedih”. [Sūrah Āli ‘Imrān {3}:22]

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ

“… Hal itu dikarenakan mereka dahulu kāfir kepada ayat-ayat Allāh dan membunuh para nabī tanpa alasan yang benar…”. [Sūrah Āli ‘Imrān {3}:113]

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

“… Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabī-nabī tanpa alasan yang benar…”. [Sūrah Āli ‘Imrān {3}:182]

وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

“… Dan pembunuhan mereka terhadap nabī-nabī tanpa alasan yang benar…”. [Sūrah An-Nisā’ {4}:156]

Apakah mungkin bagi seorang pasien penderita penyakit parah untuk tidak mempercayai bahkan berusaha untuk membunuh seorang dokter mahir, yang mana hanya dialah satu-satunya orang yang dapat mengobatinya? Tentu tidak. Demikian juga, seorang mu’min haqīqī pasti akan senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi nabī yang dapat menyembuhkannya dari penyakit-penyakit rūḥānī. Lagipula, apa perlunya seorang nabī diutus jika manusia tidak mengidap penyakit-penyakit rūḥānī? Sebagaimana dokter ada karena mereka yang membutuhkan pengobatan dan penyembuhan bagi penyakit mereka masing-masing, pun nabī diperuntukkan bagi para penderita penyakit rūḥānī supaya dia mengobati dan menyembuhkan mereka. Al-Imām al-Ġazālī berkata dalam al-Iḥyā’:

و اعلم أنه كان يطلع الطبيب الحاذق على أسرار في المعالجات يستبعدها من لا يعرفها، فكذلك الأنبياء أطباء القلوب و العلماء بأسباب الحياة الأخروية، فلا تتحكم على سننهم بمعقولك فتهلك.

“Ketahuilah! Bahwa seorang dokter yang mahir pasti mengetahui rahasia-rahasia dalam penyembuhan-penyembuhan yang orang-orang yang tidak mengetahuinya menjauhinya. Demikian juga para nabī adalah dokter-dokter hati dan orang-orang yang mengetahui sebab-sebab al-Ḥayāt al-Ukhrawiyyah (kehidupan metafisik/alam mendatang). Karenanya, janganlah engkau mencoba menghakimi sunnah-sunnah mereka dengan akal engkau, atau engkau akan binasa”.

Bagaimana dengan para rasūl? Ternyata, mereka pun mengalami perlakuan yang sama dengan para nabī. Mereka pun bukan sekedar menjadi kāfir di mata orang-orang yang mendustakan, bahkan sebagian dari antara mereka pun dibunuh. Kita membaca:

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿﴾

“… Apakah setiap datang kepadamu seorang rasūl membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; maka beberapa orang diantara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh?”. [Sūrah al-Baqarah {2}:88]

Keterangan-keterangan dari al-Qur’ān di atas membuktikan dengan sejelas-jelasnya bahwa nabī dan rasūl itu satu orangnya. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون! Maka, kepada perkataan apa lagi mereka beriman setelah Allāh dan ayat-ayat-Nya dipertunjukkan?

Berkenaan dengan ḥadīts yang dikutip oleh penulis ġair Aḥmadī, itu tidak ada pertaliannya dengan topik yang sedang dibahas. Ḥadīts itu menerangkan sistem kepemimpinan rūḥāniyyah yang berlangsung di dalam Banī Isrā’īl. Nah, jika kita memperhatikan dengan seksama, gerangan apa yang menyebabkan diutusnya para nabī secara konsekutif di dalam Banī Isrā’īl? Jawabannya adalah karena mereka memiliki moral dan rūḥāniyyah yang rendah sehingga selalu membutuhkan quwwat qudsiyyah dan nafs nāṭiqah para nabī. Mereka bukanlah suatu ummat yang mandiri dan teguh, sebaliknya senantiasa membutuhkan bimbingan dan keras kepala. Terbukti, meskipun ribuan nabī diutus untuk mengadakan iṣlāḥ bagi mereka, mereka malah semena-mena membunuh mereka karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka.

3. Perkataan “Para rasūl diutus dengan membawa syarī‘at baru” adalah salah. Di point pertama sudah saya jelaskan bahwa Nabī Isma‘īlas pun disebut sebagai seorang rasūl, namun beliau hanya mengikuti dan menjalankan syarī‘at Nabī Ibrāhīmas.

Ayat-ayat yang dikutip untuk mendukung pemahaman sang penulis pada dasarnya tidak mendukung sama sekali. Penulis terkesan terlalu memaksakan legitimasi ayat-ayat untuk menyokong pemahaman beliau. Baiklah, kita bahas ayatnya satu per satu.

Penulis tidak mengutip ayat Sūrah al-Mā’idah itu secara lengkap danutuh. Terjemah utuhnya adalah sebagai berikut:

“Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur’ān dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allāh turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allāh menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allāh hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allāh-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

Ayat ini sejatinya menerangkan peran al-Qur’ān sebagai penjaga kitab-kitab terdahulu dalam artian bahwa al-Qur’ān telah mempertahankan kebenaran-kebenaran yang terdapat pada kitab-kitab itu dengan mencakup kesemuanya itu di dalam wujudnya. Al-Qur’ān di satu sisi juga meninggalkan segala cacat dan kekurangan yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu itu karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman. Sebaliknya, al-Qur’ān memenuhi seluruh kebutuhan manusia sepanjang zaman. Dan al-Qur’ān juga mendapat proteksi Ilāhiyyah terhadap kemurnian dan keasliannya. Oleh karena itu, kita wajib berhukum kepada al-Qur’ān tentang segala permasalahan.

Apabila kita tidak teliti membaca, maka ḍamīr كم akan terkesan merefer kepada rasūl, padahal tidak ada kata rasūl sama sekali dalam ayat itu. Sedangkan kata شرعة dan منهاج merujuk kepada al-Qur’ān. Abū al-‘Abbās ibn Yazīd al-Mubarrad, sebagaimana dikutip oleh asy-Syaukanī, mengatakan bahwa شرعة berarti permulaan jalan dan منهاج berarti jalan yang berkesinambungan. Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris mengatakan bahwa شرعة adalah musytaqq dari شريعة yang berarti hukum dalam perkara agama. Ḥaḍrat Ibn ‘Abbāsra menafsirkan شرعة sebagai الدين, yakni agama, sedangkan منهاج berarti الطريق, yakni pathway. Ḥaḍrat al-Muṣliḥ al-Mau‘ūdra menyimpulkan bahwa شرعة adalah hukum yang mengatur perkara-perkara keagamaan, sedangkan منهاج mengatur perkara-perkara duniawi. Semua keterangan ini menunjukkan bahwa kedua kata itu merefer pada al-Qur’ān, bukan kepada syarī‘at-syarī‘at para rasūl.

Penulis beranggapan bahwa Nabī ‘Īsāas, selaku seorang rasūl, beliau datang dengan syarī‘at tersendiri dan mengubah beberapa hukum syarī‘at Nabī Mūsāas. Dengan berkata seperti ini, penulis sama saja memansūkhkan pernyataan beliau selanjutnya yang berbunyi:

“Adapun para nabī, mereka datang bukan dengan syarī‘at baru, akan tetapi hanya menjalankan syarī‘at rasūl sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada nabī-nabī Banī Isrā’īl, kebanyakan mereka menjalankan syarī‘at Nabī Mūsāas”.

Sejatinya, ‘Īsāas, sama seperti para rasūl sesudah Mūsāas, hanya menjalankan syarī‘at beliau. Mereka semata-mata hanyalah khādim yang melaksanakan hukum-hukum mūsawī. Mereka bertugas mengingatkan kaum Yahudi akan kelalaian mereka. Kita membaca:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ

“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Alkitab kepada Mūsā, dan Kami menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasūl-rasūl…”. [Sūrah al-Baqarah {2}:88]

Ayat ini dengan terang membantah argumentasi penulis tersebut. Para rasūl di atas berfungsi sebagai pengikut dan pelaksana syarī‘at Nabī Mūsāas, bukan penyandang syarī‘at yang berbeda-beda. Kita mengetahui bahwa ‘Īsāas termasuk di antara para rasūl tersebut. Kita membaca:

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

“Dan Kami iringkan jejak mereka (nabī-nabī Banī Isrā’īl) dengan ‘Īsā ibn Maryam…”. [Sūrah al-Mā’idah {5}:47]

Semua nabī Banī Isrā’īl yang diutus setelah Nabī Mūsāas berhukum dan tunduk kepada Taurāt.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurāt di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengannya diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabī-nabī yang berserah diri kepada Allāh…”. [Sūrah al-Mā’idah {5}:45]

Point pertama yang kita dapat adalah bahwa ‘Īsāas hanyalah seorang pengikut syarī‘at mūsawiyyah, yang tunduk dan berhukum berdasarkan apa yang ada di dalam Taurāt. Sebagai pengikut hukum mūsawī, beliau tidak membawa syarī‘at baru. Setelah ini jelas, maka perkataan beliau “Dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang dulu diharamkan untuk kalian” pasti mengandung mafhūm yang lain. Ḥaḍrat al-Muṣliḥ al-Mau‘ūdra menerangkan:

“ ‘Īsāas datang untuk menggenabi nubuat-nubuat para nabī terdahulu yang tercantum dalam Taurāt. Tetapi, beliau tidak membawa hukum beliau, hanya menjadi pengikut Mūsāas dalam hal ini. Beliau sendiri sadar akan terbatasnya wewenang beliau. Beliau bersabda:

Janganlah kamu menyangkan, bahwa aku datang untuk meniadakan humum Taurāt atau kitab para nabī. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurāt, sebelum semuanya terjadi. [Matius 5:17-18]

Ungkapan ‘Dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang dulu diharamkan untuk kalian’, oleh karena itu, tidaklah merefer kepada perubahan atau modifikasi apa pun dalam hukum mūsawī. Ungkapan itu hanyalah ditujukan kepada hal-hal yang orang-orang Yahudi sendiri mengharamkannya untuk diri mereka. Di tempat lain, al-Qur’ān berkata:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿﴾

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allāh”. [Sūrah an-Nisā’ {4}:161]

Dan:

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿﴾

“Dan tatkala ‘Īsā datang membawa keterangan dia berkata: Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertaqwalah kepada Allāh dan taatlah kepadaku”. [Sūrah az-Zukhruf {43}:64]

Kedua ayat ini menujukkan bahwa ada pertentangan-pertentangan antara firqah-firqah Yahudi mengenai kehalalan dan keharaman hal-hal tertentu. Dan disebabkan oleh kelaliman dan pelanggaran mereka, mereka telah mencabut diri mereka sendiri dari berkat-berkat Ilāhiyyah tertentu itu. Oleh karena itu ‘Īsāas datang untuk sebagai hakim untuk menentukan di dalam perkara-perkara yang mereka telah menyimpang dari jalan yang benar, dan untuk memberitahukan kepada mereka bahwa berkat-berkat yang mereka telah dicabut darinya akan dikembalikan asalkan mereka mengikuti beliau”.

Ibn Katsīr mengutip para ‘ulamā’ bahwa:

لم ينسخ منها شيئا، و إنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فأخطأوا، فكشف لهم عن المغطى في ذلك.

“Beliau (‘Īsāas) tidak memansukhkan apa pun dari Taurāt. Beliau hanya menghalalkan sebagian yang mereka saling bertentangan mengenainya maka mereka salah. Maka beliau menyingkapan ha-hal yang tertutup bagi mereka dalam perkara ini”.

Abū Ḥayyān al-Andalusī mengutip sebagian mufassir:

حرم عليكم إشارة إلى ما حرمه الأحبار بعد موسى و شرعوه، فكأن عيسى رد أحكام التوراة إلى حقائقها التي نزلت من عند الله.

“Kata ‘apa yang diharamkan atas kamu’ adalah suatu isyarat yang mengarah kepada apa-apa yang para sarjana Yahudi haramkan dan inovasi dalam syarī‘at. Jadi, seolah-olah Īsāas mengembalikan hukum-hukum Taurāt kepada pengetian-pengertiannya yang benar sama seperti dengan apa yang Allāh turunkan”.

Nawwāb Ṣiddīq Ḥasan Khān mengutip Wahb ibn Munabbih:

و عن وهب أن عيسى كان على شريعة موسى و كان يسبت و يستقبل بيت المقدس، و قال لبني إسرائيل؛ إني لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة إلا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم و أضع عنكم الآصار.

“Dari Wahb bahwa Īsāas mengikuti syarī‘at Mūsāas. Beliau melaksanakan Sabat, menghadap Bait al-Maqdis. Dan beliau bersabda kepada Banī Isrā’īl: Sesungguhnya aku tidaklah menyuruh kalian untuk menyelisihi bahkan satu huruf pun dari Taurāt. Aku hanya menghapus beban yang dipundakkan atas kalian sebagai hasil inovasi kalian setelah Mūsāas”.

Keterangan-keterangan ini rasanya cukup untuk mematahkan argumentasi sang penulis yang dibangun berdasarkan ayat Sūrah Āli ‘Imrān tadi. Sekarang kita beralih ke ḥadīts yang dikutip untuk menunjang pemahaman sang penulis.

Setelah saya cek, ternyata al-Bukhārī tidak mengeluarkan ḥadīts dengan matan yang dikutip oleh sang penulis. Namun benar adanya bahwa al-Imām Muslim ibn Ḥajjāj mengeluarkan ḥadīts ini dalam Ṣaḥīḥ beliau, Kitāb al-Masājid Wa Mawāḍi‘ aṣ-Ṣalāt. Juga bukan dari Ḥaḍrat Jābir ibn ‘Abdi-Llāhra, melainkan Ḥaḍrat Abū Hurairahra.

و حدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة بن سعيد و علي بن حجر، قالوا؛ حدثنا إسمعيل وهو ابن جعفر؛ عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب و أحلت لي الغنائم و جعلت لي الأرض طهورا و مسجدا و أرسلت إلى الخلق كافة و ختم بي النبيون .

“Yaḥyā ibn Ayyūb, Qutaybah ibn Sa‘īd, dan ‘Alī ibn Ḥujr menceritakan kepada kami, mereka berkata; Isma‘īl (yakni Ibn Ja‘far) menceritakan kepada kami; dari al-‘Alā’, dari ayahnya, dari Ḥaḍrat Abū Hurairahra bahwa Ḥaḍrat Rasūlu-LlāhSAW bersabda: Aku diunggulkan di atas para nabī dengan enam hal; Aku dianugerahi perkataan yang singkat lagi padat (al-Qur’ān), aku ditolong dengan ketakutan dalam hati musuh, harta rampasan perang dihalalkan untukku, bumi dijadikan suci dan masjid untukku, aku diutus untuk seluruh ummat manusia, dan para nabī dicap denganku”.[5]

Ḥadīts ini tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah nabī dan rasūl. Ḥadīts ini menjelaskan keutamaan dan keunggulan Ḥaḍrat Rasūlu-LlāhSAW dibanding nabī-nabī yang lain. Ucapan “Yang mana perkara ini telah diharamkan atas ummat-ummat sebelum beliau” sama sekali tidak berdasar. Pertama, interpretasi demikian tidak relevan dengan siyāq ḥadīts. Kedua, sekalipun kita kerucutkan point kepada penghalalan harta rampasan perang saja, itu pun tidak berarti bahwa hal itu diharamkan bagi ummat-ummat terdahulu. Dalam Bible kita membaca bahwa ketika Banī Isrā’īl bertempur dan menang melawan bangsa Midian, Allāh berfirman mengenai hukum rampasan perang:

“Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan—engkau ini dan Imām Eleazar serta kepala-kepala puak ummat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu, kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap ummat yang lain”. [Bilangan 31:26-27]

Segala puji bagi Allāh Yang telah mematahkan helah mereka!

4. Saya menangkap bahwa yang dimaksud penulis dengan nabī-nabī setelah Nūḥas dalah nabī-nabī yang tunduk dan patuh kepada syarī‘at beliau, sebagaimana pengertian dan pemahaman penulis yang membedakan nabī dengan rasūl. Seandainya yang diyakini penulis itu benar—sesuatu yang telah, sedang, dan akan kami buktikan kesalahannya—maka Nūḥas pun terkategorikan sebagai seorang nabī, artinya beliau tidak membawa syarī‘at dan hanya menjalankan hukum-hukum dari seorang nabī musyarri‘ sebelum beliau. Mengapa? Karena ḥarf و yang digunakan di sini adalah عطف العام على الخاص, yakni kata sambung yang berfungsi menjadikan sesuatu yang general sebagai penjelas sesuatu yang partikular. Nah, kata النبيين atau para nabī yang bersifat umum di sini adalah penjelas dan penafsir dari entitas Nūḥas. Maka, menurut ayat ini, Nūḥas adalah seorang nabī. Dan menurut penulis tersebut, berdasarkan silogisme ini, Nūḥas tidak membawa syarī‘at alias hanya menjadi nabī pengikut saja. Tentu ini kontradiktif dengan fikiran beliau yang tertuang dan mengatakan bahwa Nūḥas adalah nabī musyarri‘.

Sang penulis ber-istidlāl dengan ḥadīts syafā‘at bahwa Nūḥas lah rasūl pertama yang diutus oleh Allāh. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan dari pernyataan beliau bahwa para utusan sebelum Nūḥas hanyalah nabī, bukan rasūl. Benarkah demikian? Dalam sebuah ḥadīts yang diriwayatkan oleh Ibn Ḥibbān, kita membaca:

أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف؛ حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه؛ حدثنا أبو توبة؛ حدثنا معاوية بن سلام؛ عن أخيه زيد بن سلام، قال؛ سمعت أبا سلام، قال؛ سمعت أبا أمامة، أن رجلا قال؛ يا رسول الله! أنبي كان آدم؟ قال؛ نعم، مكلم، قال؛ فكم كان بينه وبين نوح؟ قال؛ عشرة قرون.

“Muḥammad ibn ‘Umar ibn Yūsuf mengabarkan kepada kami; Muḥammad ibn ‘Abd-ul-Malik ibn Zanjawayh menceritakan kepada kami; Abū Taubah menceritakan kepada kami, Mu‘āwiyah ibn Sallām menceritakan kepada kami; dari saudaranya Zayd ibn Sallām, dia berkata: Aku mendengar Abū Sallām berkata: Saya mendengar Ḥaḍrat Abū Umāmahra bahwa seorang laki-laki berkata: Wahai Rasūlu-LlāhSAW! Apakah Ādam seorang nabī? Beliau bersabda: Benar, mukallam. Laki-laki itu berkata lagi: Berapakah selang waktu antara beliau dengan Nūḥ? Beliau bersabda: Sepuluh abad”.[6]

Dalam Tārīkh al-Umam Wa al-Mulūk, aṭ-Ṭabarī menyebutkan suatu ḥadīts yang menyerupai ḥadīts ini dengan tambahan كلمه الله قبلا, “Allāh menyampaikan kalām-Nya (berkata-kata) kepada Ādamas secara langsung berhadap-hadapan”[7].

Di sini, Rasūlu-LlāhSAW menyebut Ādamas sebagai nabī mukallam. Kita menjumpai dalam al-Qur’ān:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ

“Rasūl-rasūl itu Kami muliakan sebagian di antara mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan mereka dan Allāh meninggikan sebagian di antara mereka beberapa derajat…”. [Sūrah al-Baqarah {2}:254]

Ini sangatlah menarik bahwa baik nabī maupun rasūl, Allāh bercakap-cakap langsung dengan mereka. Apa maksudnya ini? Ini adalah indikasi yang jelas bahwa nabī dan rasūl itu sejatinya sama. Fakhr-Ud-Dīn ar-Rāzī berkata:

أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض.

“Ummat ini telah ber-ijmā‘ bahwa sebagian dari antara para nabī lebih mulia daripada sebagian yang lain”.

Dengan pernyataan ini, kita mengetahui pandangan ar-Rāzī bahwa nabī dan rasūl itu sama. Jika tidak, pasti beliau akan menulis بعض الرسل sama seperti yang tertulis dalam ayat, bukan بعض الأنبياء.

Ternyata, suatu hal yang sangat mencengangkan adalah bahwa NabīSAW menyebut Ādam sebagai Awwal-ur-Rusul, yang pertama dari antara para rasūl. Kita membaca dalam Tārīkh Dimasyq:

أخبرنا أبو نصر محمد بن حمد بن عبد الله الكبريتي؛ أنا أبو مسلم محمد بن علي المهرابزد النحوي؛ أنا أبو بكر بن المقرئ، نا أبو عروبة الحراني؛ نا زكريا بن الحكم؛ نا أبو المغيرة؛ نا هفان بن رفاعة؛ حدثني علي بن يزيد؛ عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، أن أبا ذر قال؛ قلت؛ يا نبي الله! أي الأنبياء كان أول؟ قال؛ آدم، قلت؛ و نبيا كان آدم؟ قال؛ نبي مكلما أول الرسل.

“Abū Naṣr Muḥammad ibn Ḥamd ibn ‘Abdu-Llāh al-Kibrītī; Abū Muslim Muḥammad ibn ‘Alī Mahrābazdannaḥwī memberitakan kepada kami; Abū Bakr ibn al-Muqri’ memberitakan kepada kami; Abū ‘Urūbah al-Ḥarrānī menceritakan kepada kami; Zakariyyā ibn al-Ḥakam menceritakan kepada kami; Abū al-Muġīrah menceritakan kepada kami; Haffān ibn Rifā‘ah menceritakan kepada kami; ‘Alī ibn Yazīd menceritakan kepadaku; dari al-Qāsim Abū ‘Abd-ir-Raḥmān, dari Ḥaḍrat Abū Umāmahra, bahwa Ḥaḍrat Abū Dzarras berkata: Aku berkata: Wahai Nabī Allāh! Siapa nabī yang pertama itu? Beliau bersabda? Ādam. Aku berkata lagi: Apakah Ādam itu seorang nabī? Beliau bersabda: Beliau adalah nabī mukallam, yang pertama di antara para rasūl”.[8]

Ada lagi ḥadīts lain yang mirip dengan yang di atas seperti dinukil oleh aṭ-Ṭabranī dalam al-Ausaṭ:

حدثنا العباس بن حمدان، قال؛ نا محمد بن عيسى الدامغاني، قال؛ نا سلمة بن فضل؛ عن ميكال، عن ليث، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال؛ قلت؛ يا رسول الله! أ رأيت آدم، أ نبي كان؟ قال؛ نعم، كان نبيا رسولا، كلمه الله قبلا، قال له؛ يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة.

“Al-‘Abbās ibn Ḥamdān menceritakan kepada kami, dia berkata; Muḥammad ibn ‘Īsā ad-Dāmiġānī menceritakan kepada kami, dia berkata; Salamah ibn Faḍl menceritakan kepada kami; dari Mīkāl, dari Layts, dari Ibrāhīm at-Taymī, dari ayahnya, dari Ḥaḍrat Abū Dzarrra, beliau berkata: Aku berkata: Wahai Rasūlu-Llāh! Bukankah tuan pernah melihat Ādam, apakah beliau seorang nabī? Beliau menjawab: Ya, seorang nabī lagi rasūl. Allāh bercakap-cakap kepada beliau secara langsung dengan saling berhadap-hadapan. Dia berkata kepada kepada beliau: ‘Tinggallah engkau dan istri engkau di dalam kebun’ ”.[9]

حدثنا محمد بن أبان؛ ثنا محمد بن عيسى الدامغاني؛ ثنا سلمة بن فضل؛ عن ميكائيل، عن ليث، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال؛ قلت؛ يا رسول الله! أ رأيت آدم، أ نبي كان؟ قال؛ نعم، كان نبيا رسولا، كلمه الله قبله، قال له؛ يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة.

“Muḥammad ibn Abbān menceritakan kepada kami; Muḥammad ibn ‘Īsā ad-Dāmiġānī menceritakan kepada kami; Salamah ibn Faḍl menceritakan kepada kami; dari Mīkā’īl, dari Layts, dari Ibrāhīm at-Taymī, dari ayahnya, dari Ḥaḍrat Abū Dzarrra beliau berkata: Aku berkata: Wahai Rasūlu-Llāh! Bukankah tuan pernah melihat Ādam, apakah beliau seorang nabī? Beliau menjawab: Ya, seorang nabī lagi rasūl. Allāh bercakap-cakap kepada beliau secara langsung dengan saling berhadap-hadapan dengan beliau. Dia berkata kepada kepada beliau: ‘Tinggallah engkau dan istri engkau di dalam kebun’ ”.[10]

Dalam kedua ḥadīts ini, kata nabī didahulukan di depan kata rasūl. Yakni, nabī sebagai khabar kāna awwal dan rasūl sebagai khabar kāna tsānī. Tapi, hal ini tidak melegitimasi bahwa maqām nubuwwah itu terdahulu daripada maqām risālah. Pertama, karena matannya bertentangan dengan al-Qur’ān. Kedua, karena kedua ḥadīts itu ḍa‘īf yang munkar dan mu‘allal sehingga tidak bisa dipergunakan sebagai dalīl. Aṭ-Ṭabranī berkomentar seusai mencantumkan ḥadīts yang pertama:

لم يروه عن إبراهيم التيمي إلا ليث، و لا رواه عن ليث إلا ميكال و هو شيخ كوفي، لا نعلمه أسند حديثا غير هذا.

“Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibrāhīm at-Taymī kecuali Layts. Dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Layts kecuali Mīkāl dan dia adalah Syaikh dari Kūfah. Kami tidak mengetahui apakah ia mengisnadkan ḥadīts selain ini”.

Dan pada ḥadīts yang kedua:

لم يروه عن إبراهيم التيمي إلا ليث، و لا عن ليث إلا ميكائيل، و لا عن ميكائيل إلا سلمة بن الفضل.

“Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibrāhīm at-Taymī kecuali Layts. Juga tidak ada dari Layts kecuali Mīkā’īl (Mīkāl). Juga tidak ada dari Mīkā’īl kecuali Salamah ibn al-Faḍl”.

Dari keterangan ini, kita mengetahui ada tiga orang rawī yang mutafarrid (bersendirian) dalam meriwayatkan. Menurut ilmu al-Muṣṭalaḥah, tafarrud itu adalah salah satu sebab ‘illat dalam ḥadīts. Kedua ḥadīts ini munkar karena ada rawī tunggal yang banyak kesalahan dan lemah ke-tsiqah-annya, yakni Salamah bin al-Faḍl.

Ibn ‘Adī al-Jurjānī mengutip al-Imām al-Bukhārī ضعفه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, yakni Isḥāq ibn Ibrāhīm al-Ḥanẓalī mengkategorikannya (Salamah ibn al-Faḍl) ḍa‘īf. al-Ḥanẓalī, menurut al-Mizzī dalam Tahdzīb al-Kamāl dan al-Ḥāfiẓ dalam Tahdzīb at-Tahdzīb, adalah seorang yang terpercaya, ḥāfiẓ, mujtahid, dan termasuk ‘ulamā’ yang mumpuni dalam hafalan, keilmuan, dan kefaqihannya. Tautsīq dan taḍ‘īf orang seperti beliau adalah maqbūl di kalangan muḥadditsīn.

Kembali kepada Salamah. Al-Bukhāri mengatakan lagi في حديثه بعض المناكير, yakni di dalam ḥadīts Salamah terdapat beberapa yang munkar. Ibn Ḥibbān dalam al-Majrūḥīn menyatakan ضعفه ابن راهويه, yakni Ibn Rāhawayh menggolongkannya ḍa‘īf. Mengenai Isḥāq ibn Rāhawayh, al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal menyatakan إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به, “Apabila Abū Ya‘qūb (Isḥāq ibn Rāhawayh), Amīr al-Mu’minīn, menceritakan sesuatu, maka berpegang-teguhlah dengannya”.

Ibn ‘Adī dan Ibn Ḥibbān juga telah memasukan kedua ḥadīts tersebut dalam kitab-kitab mereka masing-masing. Ibn ‘Adī dalam al-Kāmil dan Ibn Ḥibbān dalam al-Majrūḥīn.

Sampai di sini, jelaslah sudah bahwa Ādamas adalah rasūl juga, karena nabī dan rasūl itu satu adanya. Hal ini merupakan sesuatu yang mutawātir di kalangan kaum muslimīn. Sebab itu, al-Bazdawī menerangkan dalam Uṣūl ad-Dīn:

قال عامة أهل القبلة؛ إن آدم صلوات الله عليه كان رسولا.

“Sebagian besar Ahl-ul-Qiblah berkata: Sesungguhnya Ādamas adalah seorang rasūl”.

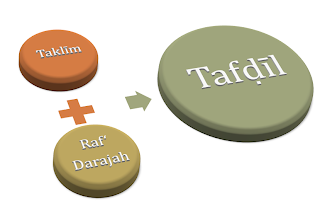

Sebagai tambahan, apa sesungguhnya makna mukallam itu? Perlu diketahui sebelumnya bahwa ungkapan “Di antara mereka ada yang Allāh berkata-kata langsung dengan mereka” dan “Allāh meninggikan sebagian di antara mereka beberapa derajat” adalah satu kesatuan, karena ḥarf و di sini mensignifikasikan مطلق الجمع (kombinasi absolut). Jadi, para rasūl yang ditinggikan itu adalah karena Allāh bercakap-cakap langsung dengan mereka, dan taklīm Allāh ini pasti akan melahirkan pengangkatan derajat. Kedua hal ini, meskipun sejatinya satu, adalah faktor mengapa Allāh memuliakan sebagian dari antara para rasūl di atas yang lain. Diagramnya adalah sebagai berikut:

Lantas, apakah tafḍīl atau pegutamaan yang lahir dari taklīm Allāh yang melahirkan Raf‘ Darajah itu? Al-‘Allāmah al-Alūsī menyatakan:

و قيل؛ المراد التفضيل بالشرائع، منهم من شرع و منهم من لم يشرع.

“Dan dikatakan: Maksud dari tafḍīl adalah dengan membawa syarī‘at. Di antara mereka ada yang membawa syarī‘at, di antara mereka ada yang tidak membawa”.

Sekarang kita fokus pada ḥadīts syafā‘at. Dalam matan al-Bukhārī disebutkan mengenai Nūḥas أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض, “Rasūl pertama yang Allāh bangkitkan kepada penduduk bumi”[11]. Yang menarik adalah, Ibn Khuzaymah menyebutkan suatu ḥadīts yang mirip dengan ḥadīts tersebut tetapi menggunakan فإنه أول الأنبياء, “Karena beliau adalah yang pertama di antara para nabī”[12], berkenaan dengan Nūḥas, demikian juga al-Bazzār dalam al-Baḥr az-Zakhkhār[13]. Dalam al-Fatḥ al-Kabīr, ada zā’idah dari Ibn ‘Asākir bahwa أول نبي أرسل نوح, “Nabī pertama yang diutus adalah Nūḥ”[14], pun tersebut dalam Tafsīr Ibn Abī Ḥātim[15]. Dalam Musnad Aḥmad disebutkan رأس النبيين, “Kepala para nabī”[16]. Jadi, Nūḥas tidaklah mutlak seorang rasūl saja, tetapi juga seorang nabī. Namun, mengapa beliau disebut sebagai nabī atau rasūl pertama sedangkan kita mengetahui bahwa Ādamas lah nabī atau rasūl pertama?

Kuncinya sebenarnya terletak pada kata إلى أهل الأرض. Ini menunjukkan bahwa Nūḥas adalah nabī yang pertama kali diutus ketika manusia mulai terpencar ke seluruh penjuru bumi. Beliau adalah nabī pertama yang keturunan dan pengikutnya mulai berdiaspora ke negeri-negeri membentuk peradaban. Kita membaca:

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿﴾

“Wahai Nūḥ! Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas ummat-ummat dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada ummat-ummat yang Kami beri kesenangan pada mereka, kemudian mereka akan ditimpa ‘adzāb yang pedih dari Kami”. [Sūrah Hūd {11}:49]

Al-Bayḍawī mengatakan berkenaan dengan ummat-ummat:

سموا أمما لتحزبهم أو لتشعب الأمم منهم.

“Mereka dinamakan ummat-ummat karena terhimpunnya mereka ke dalam kelompok-kelompok atau tercerai-berainya suku-suku dari ummat-ummat yang terdapat di antara mereka”.

Satu hal yang hendaknya diingat adalah, ayat ini jelas-jelas menyatakan bahwa bukan hanya keturunan Nūḥas yang diselamatkan dan dilipatgandakan di muka bumi, tetapi keturunan-keturunan orang-orang beriman yang beserta beliau di dalam perahu juga dibuat maju dan dilipatgandakan. Hanya saja, karena keturunan Nūḥas menjadi lebih beradab dan mempunyai lebih banyak sumber daya material di tempat alokasi mereka setelah banjir besar, mereka tersebar ke negeri-negeri lain dan menaklukkan bangsa-bangsa yang kurang berperadaban dibanding mereka, yang seiring dengan berjalannya waktu, mereka terabsorbsi dengan keturunan Nūḥas, dan sebagai konsekuensinya adalah mereka menjadi punah. Hal ini diisyaratkan pada:

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿﴾

“Dan Kami menjadikan keturunannya menjadi orang-orang selamat yang tersisa”. [Sūrah aṣ-Ṣaffāt {37}:78]

Siapakah keturunan beliau itu? Di dalam ḥadīts ada terdapat:

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي؛ أنا أبو محمد الجوهري؛ أنا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي؛ نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار؛ نا سليمان بن عمر الرقي ابن الأقطع؛ نا محمد بن سلمة؛ عن سليمان بن رقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه و سلم، قال؛ ولد نوح ثلاثة، سام و حام و يافث، فأما سام أبو العرب و فارس و الروم و أهل الشام و أهل العراق، و أما يافث أبو الخرز و يأجوج و مأجوج، و أما حام فأبو هذه الجلدة السوداء.

“Abū Bakr Muḥammad ibn ‘Abd-il-Bāqī mengabarkan kepada kami; Abū Muḥammad al-Jauharī memberitakan kepada kami; Abū al-Qāsim ‘Abd-ul-‘Azīz ibn Ja‘far ibn Muḥammad al-Khiraqī memberitakan kepada kami; Aḥmad ibn al-Ḥasan ibn ‘Abd-il-Jabbār memberitakan kepada kami; Sulaymān ibn ‘Umar ar-Raqī Ibn al-Aqṭa‘ memberitakan kepada kami; Muḥammad ibn Salamah memberitakan kepada kami; dari Sulaymān ibn Qaram, dari az-Zuhrī, dari Sa‘īd ibn al-Musayyab, dari Ḥaḍrat Abū Hurairahra, dari Ḥaḍrat NabīSAW: Nūḥ memiliki tiga orang anak; Sām, Ḥām, dan Yāfits. Sām adalah bapak orang-orang Arab, Persia, Romawi, penduduk Syām, dan penduduk Mesir. Yāfits adalah bapak orang-orang yang bermata sipit dan Ya’jūj Ma’jūj. Ḥām adalah bapak dari orang-orang yang berkulit hitam ini (Sudan)”.[17]

Ketiga anak Nabī Nūḥas ini sudah ada sebelum banjir besar dan mereka menyertai beliau di dalam perahu. Ibn Katsīr berkata dalam al-Bidāyah:

و الصحيح أن أولاده الثلاثة كانوا معه في السفينة، هم و نساؤهم و أمهم.

“Dan telah ṣaḥīḥ bahwa ketiga anak beliau berada bersama beliau di dalam perahu. Mereka, istri-istri mereka, dan ibu mereka”.

Berdasarkan riwayat-riwayat ini, terbuktilah sudah bahwa maksud penyebutan Nūḥas sebagai nabī atau rasūl pertama yang diutus kepada penduduk bumi adalah karena di masa beliau-lah ummat manusia mulai tersebar dan terpencar ke seluruh bumi. Meskipun benar bahwa sudah terdapat suku-suku aboriginal di pelosok dunia.

Satu hal lagi yang mendukung pendapat yang saya kemukakan adalah ḥadīts NabīSAW tentang Dajjāl. Dalam Sunan Abī Dāwūd ada tertulis:

إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه.

“Tidak ada seorang pun nabī setelah Nūḥ kecuali ia telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjāl”.[18]

Pertanyaannya adalah, mengapa nabī-nabī sebelum Nūḥas tidak memperingatkan kaumnya tentang Dajjāl? Jawabannya adalah karena Nūḥas adalah nabī pertama yang kaumnya tersebar dan tersiar ke seluruh dunia, dan beliau pun pasti mengetahui akan hal itu. Maka dari itu, beliau mewasiatkan kaum beliau supaya berhati-hati dan waspada terhadap kedatangan Dajjāl yang disifatkan sebagai berikut:

فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة. غير مكة وطيبة.

“Maka aku akan keluar dan menjelajahi bumi. Aku tidak akan meninggalkan satu kota pun melainkan aku menetap di dalamnya selama empat puluh malam, selain Makkah dan Ṭayyibah (Madīnah)”.[19]

Seorang nabī adalah orang yang mendapat kabar-kabar ġaib dari al-Ḥaḍrah al-Ilāhiyyah. Kewajibannya adalah menyampaikan kabar-kabar itu kepada ummatnya, baik yang berupa kabar suka maupun kabar pertakut. Nūḥas telah mengetahui bahwa suatu saat keturunan dan ummat beliau akan tersebar ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, beliau mewanti-wanti mereka akan kedatangan Dajjāl pada suatu zaman nanti. Seandainya beliau mengetahui bahwa keturunan dan ummat beliau tidak akan tersebar ke berbagai negeri, apalah gunanya peringatan beliau? Apalah faedahnya mendeskripsikan Aceh kepada seseorang yang hendak berpetualang ke Irian?

5. Jawaban untuk nomor ini sudah tercakup di dalam jawaban nomor kedua, jadi tidak perlu diulangi lagi.

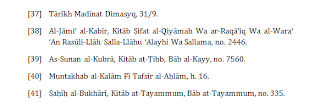

Selain kelima argumentasi di atas, sebenarnya masih ada beberapa argumentasi lain yang sering dipergunakan sebagai bukti bahwa nabī dan rasūl adalah dua personifikasi yang berbeda. Salah satunya adalah sebuah ḥadīts panjang yang diriwayatkan oleh Ḥaḍrat Abū Dzarr al-Ġifārīra di dalam Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān[20] bahwa jumlah para nabī adalah seratus dua puluh ribu, sedangkan jumlah para rasūl adalah tiga ratus tiga belas orang. Dalam Syu‘ab al-Īmān[21] disebutkan seratus dua puluh empat ribu nabī, demikian juga terdapat dalam al-Muntaẓam Fī Tārīkh al-Mulūk Wa al-Umam[22].

Ḥadīts di atas sesungguhnya ḍa‘īf jiddan, sangat lemah. Di dalam sanādnya ada Ibrāhīm ibn Hisyām ibn Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Ġassānī ad-Dimasyqī. Ibn Abī Ḥātim menjulukinya kadzdzāb dalam al-Jarḥ Wa at-Ta‘dīl. Ad-Dzahabī menyebutkan dalam al-Mīzān bahwa ia adalah matrūk, yang ditinggalkan. Al-Ḥāfiẓ dalam al-Lisān menukil sebuah keterangan dari Ibn al-Fayḍ bahwa Ibrāhīm termasuk di antara orang-orang yang menentang Ḥaḍrat ‘Alīra.

Ḥadīts ini juga diriwayatkan dari Yaḥyā ibn Sa‘īd al-Qursyī dalam as-Sunan al-Kubrā[23] oleh al-Bayhaqī dan al-Ḥilyah oleh Abū Nu‘aym[24]. Ḥadīts ini ḍa‘īf seperti yang disebutkan oleh Ibn ‘Adī dalam al-Kāmil dan Ibn Ḥibbān dalam al-Majrūḥīn.

Selain kelima argumentasi di atas, sebenarnya masih ada beberapa argumentasi lain yang sering dipergunakan sebagai bukti bahwa nabī dan rasūl adalah dua personifikasi yang berbeda. Salah satunya adalah sebuah ḥadīts panjang yang diriwayatkan oleh Ḥaḍrat Abū Dzarr al-Ġifārīra di dalam Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān[20] bahwa jumlah para nabī adalah seratus dua puluh ribu, sedangkan jumlah para rasūl adalah tiga ratus tiga belas orang. Dalam Syu‘ab al-Īmān[21] disebutkan seratus dua puluh empat ribu nabī, demikian juga terdapat dalam al-Muntaẓam Fī Tārīkh al-Mulūk Wa al-Umam[22].

Ḥadīts di atas sesungguhnya ḍa‘īf jiddan, sangat lemah. Di dalam sanādnya ada Ibrāhīm ibn Hisyām ibn Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Ġassānī ad-Dimasyqī. Ibn Abī Ḥātim menjulukinya kadzdzāb dalam al-Jarḥ Wa at-Ta‘dīl. Ad-Dzahabī menyebutkan dalam al-Mīzān bahwa ia adalah matrūk, yang ditinggalkan. Al-Ḥāfiẓ dalam al-Lisān menukil sebuah keterangan dari Ibn al-Fayḍ bahwa Ibrāhīm termasuk di antara orang-orang yang menentang Ḥaḍrat ‘Alīra.

Ḥadīts ini juga diriwayatkan dari Yaḥyā ibn Sa‘īd al-Qursyī dalam as-Sunan al-Kubrā[23] oleh al-Bayhaqī dan al-Ḥilyah oleh Abū Nu‘aym[24]. Ḥadīts ini ḍa‘īf seperti yang disebutkan oleh Ibn ‘Adī dalam al-Kāmil dan Ibn Ḥibbān dalam al-Majrūḥīn.

Ibn ‘Adī berkata:

يحيى بن سعيد يعرف بهذا الحديث، و هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريح، و هذا الحديث ليس له من الطرق إلا رواية أبي إدريس الخولاني و القاسم ابن محمد عن أبي ذر و الثالث حديث ابن جريح، و هذا أنكر الروايات.

“Yaḥyā ibn Sa‘īd dikenal dengan ḥadīts ini. Dan ini adalah ḥadīts munkar dari jalan Ibn Jurayḥ. Dan ḥadīts ini tidak memiliki jalur lain kecuali riwayat Abū Idrīs al-Khūlānī, al-Qāsim ibn Muḥammad dari Ḥaḍrat Abū Dzarrra, dan yang ketiga adalah ḥadīts Ibn Jurayḥ. Dan ini adalah semunkar-munkarnya riwayat”.

Ibn Ḥibbān berkata:

شيخ يروي عن ابن جريح المقلوبات، و عن غيره من الثقات المزلقات، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد.

“Dia adalah seorang syaikh yang meriwayatkan banyak ḥadīts maqlūb (yang terbolak-balik) dari Ibn Jurayḥ juga dari tsiqah-tsiqah lain yang acap kali menggelincirkan. Tidak boleh berhujjah dengannya jika dia bersendirian dalam meriwayatkan”.

Ḥadīts ini juga diriwayatkan oleh al-Imām Aḥmad dalam Musnad[25] melalui jalur al-Mas‘ūdī, dengan tidak menyebut jumlah para nabī. Ini pun ḍa‘īf jiddan karena ‘Ubayd ibn al-Khasykhāsy adalah seorang yang majhūl dan Abū ‘Umar ad-Dimasyqī seorang yang ḍa‘īf. Al-Mas‘ūdī sendiri, menurut Ibn Ḥajar al-Haytsamī dalam Majma‘ al-Baḥrayn, adalah seorang yang tsiqah, namun ber-ikhtilāṭ (kacau).

Al-Imām Aḥmad juga menyebutkan satu ḥadīts yang mirip dengan ḥadīts di atas dengan rawī-rawī yang sama pula, hanya saja Wakī‘ di sini digantikan oleh Yazīd ibn Hārūn[26]. Bedanya adalah jumlah rasūl yang disebut di sini adalah tiga ratus lima belas orang. Demikian juga tersebut dalam Musnad aṭ-Ṭayālisī[27], juga dalam al-Baḥr az-Zakhkhār dengan menyebut bahwa para nabī lah yang berjumlah tiga ratus lima belas orang[28]. Pun al-Bayhaqī menyebut ḥadīts yang mirip dalam Syu‘ab al-Īmān[29].

An-Nasafī dalam Baḥr al-Kalām menyebutkan angka yang lebih fantastis lagi bahwa menurut beberapa kabar, jumlah para nabī adalah satu juta dua ratus ribu. Setelah menjelaskan riwayat-riwayat yang saling berselisih, beliau menjelaskan:

“Keselamatan dalam masalah ini bahwa engkau berkata: ‘Aku beriman kepada Allāh dan segala apa yang datang dari sisi-Nya. Serta aku beriman kepada segenap nabī dan rasūl’. Hingga engkau tidak ber-i‘tiqād bahwa seorang yang bukan nabī adalah nabī dan seorang nabī adalah bukan nabī”.

Masih ada lagi beberapa yang dijadikan sebagai dalil untuk mensahkan bahwa nabī dan rasūl adalah dua pribadi yang berlainan. Mari kita simak ḥadīts-ḥadīts itu:

“Keselamatan dalam masalah ini bahwa engkau berkata: ‘Aku beriman kepada Allāh dan segala apa yang datang dari sisi-Nya. Serta aku beriman kepada segenap nabī dan rasūl’. Hingga engkau tidak ber-i‘tiqād bahwa seorang yang bukan nabī adalah nabī dan seorang nabī adalah bukan nabī”.

Masih ada lagi beberapa yang dijadikan sebagai dalil untuk mensahkan bahwa nabī dan rasūl adalah dua pribadi yang berlainan. Mari kita simak ḥadīts-ḥadīts itu:

Pertama kita disuguhkan dengan sebuah riwayat panjang dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Di sini hanya akan disebutkan secara parsial saja yang langsung mengena dengan topik pembahasan:

عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة و النبي يمر معه النفر و النبي يمر معه العشرة و النبي يمر معه الخمسة و النبي يمر وحده.

“Ditampakkan kepadaku ummat-ummat. Terlihat seorang nabī berjalan sedang bersamanya ada satu ummat. Dan ada juga seorang nabī berjalan sedang bersamanya ada satu kelompok. Dan ada juga seorang nabī berjalan sedang bersamanya ada sepuluh orang. Dan ada juga seorang nabī berjalan sedang bersamanya ada lima orang. Dan ada juga seorang nabī yang berjalan sendirian”.[30]

Lagi:

عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد.

“Ditampakkan kepadaku ummat-ummat. Terlihat seorang nabī berjalan sedang bersamanya ada seorang laki-laki. Dan ada juga seorang nabī berjalan sedang bersamanya ada dua orang laki-laki. Dan ada juga seorang nabī berjalan sedang bersamanya ada satu golongan. Dan ada juga seorang nabī berjalan sedang bersamanya tidak ada siapa pun”.[31]

Lagi:

عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد.

“Ditampakkan kepadaku ummat-ummat. Maka aku melihat seorang nabī yang bersamanya ada satu golongan, seorang nabī yang bersamanya ada seorang dan dua orang laki-laki, dan seorang nabī yang tidak ada siapa pun bersamanya”.[32]

Dengan ḥadīts-ḥadīts ini, mereka berpendapat bahwa seorang nabī bisa aja tidak mempunyai pengikut sama sekali. Namun seorang rasūl pasti memiliki pengikut. Benarkah demikian?

Dalam ḥadīts-ḥadīts lain disebutkan bahwa seorang nabī pasti memiliki para ṣaḥābat dan ḥawārī. Kita membaca:

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره.

“Tidak ada seorang nabī pun yang Allāh bangkitkan di antara ummat sebelumku melainkan ia memiliki para ṣaḥābat dan ḥawārī dari ummatnya yang senantiasa berpegang pada sunnahnya serta memimpin dengan perintahnya”.[33]

Lagi:

لم يكن نبي قط إلا له في أمته حواريون من أصحابه يتبعون أمره ويهتدون بسنته.

“Tidak ada sama sekali seorang nabī pun kecuali dia memiliki para ḥawārī yang senantiasa mengikuti perintahnya dan mendapat petunjuk berkat sunnahnya dari kalangan para ṣaḥābatnya yang terdapat di dalam ummatnya”.[34]

Lagi:

لم يكن نبي قط إلا و له من أصحابه حواري وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون بهديه.

“Tidak ada sama sekali seorang nabī pun kecuali dia memiliki paling tidak seorang ḥawārī dari antara para ṣaḥābatnya serta para ṣaḥābat yang senantiasa mengikuti atsarnya dan memimpin dengan petunjuknya”.[35]

Lagi:

ما بعث الله نبيا إلا له حواري فذكر الخلفاء.

“Allāh tidak pernah membangkitkan seorang nabī pun kecuali ia paling tidak memiliki seorang ḥawārī’. Lalu beliau menyebutkan Khalīfah-Khalīfah”.[36]

Ḥadīts ini juga dinukil oleh Ibn ‘Asākir dalam at-Tārīkh.[37]

Setelah menyimak ḥadīts-ḥadīts ini, kita mengetahui bahwa wajib hukumnya, dan memang demikian adanya, bagi seorang nabī untuk memiliki pengikut, meskipun hanya satu orang saja. Seorang nabī pasti memiliki sejumlah ṣaḥābat, dan dari antara mereka ada beberapa ḥawārī yang merupakan teman-teman dekat serta para pemegang rahasia dan kepercayaan sang nabī. Dari antara mereka inilah yang nantinya akan meneruskan tugas dan perjuangan nabī tersebut dengan dipilih sebagai Khalīfah.

Lalu, bagaimana dengan ḥadīts-ḥadīts yang menyebut bahwa ada seorang nabī yang akan berjalan sendirian di hari kiamat? Perlu diingat bahwa ḥadīts-ḥadīts itu diceritakan oleh Ḥaḍrat NabīSAW dalam rangkaian peristiwa Isrā’ yang beliau alami. Dalam redaksi at-Tirmidzī[38] dan an-Nasā’ī[39] kita membaca:

لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم.

“Ketika NabīSAW mengalami peristiwa Isrā’ ”.

Oleh karena itu, kata yang beliau pergunakan adalah عرضت علي الأمم, yang menurut Ibn Manẓūr berarti أراه إياه, “Menampakkan atau memperlihatkan kepadanya”. Dan ini bersesuaian dengan ayat:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴿﴾

“… Dan tidaklah Kami jadikan ru’yā yang Kami tampakkan kepada engkau kecuali sebagai percobaan bagi manusia…”. [Sūrah Banī Isrā’īl {17}:61]

Kita sudah sangat familiar dengan pembahasan Isrā’ ini. Menurut al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar, Isrā’ di sini bukanlah Isrā’ yang terjadi di Makkah ketika pintu-pintu langit dibukakan satu persatu dan NabīSAW bertemu dengan para nabī, serta hal-hal lainnya. Melainkan Isrā’ ini terjadi di Madīnah setelah Hijrah. Al-Ḥāfiẓ juga menerangkan bahwa kejadian ini merupakan dalil yang sah dan membenarkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Isrā’ terjadi beberapa kali (ta‘addud). Namun tetap, menurut beliau, bahwa Isrā’ ini pun terjadi di saat NabīSAW tidur. Karenanya, beliau tidaklah melihat dengan mata ẓāhir, tetapi tepat seperti apa yang dinarasikan oleh al-Qur’ān:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿﴾

“Dan hati tidaklah berdusta tentang apa yang ia lihat”. [Sūrah an-Najm {53}:12]

Karena merupakan sebuah ru’yā, maka ḥadīts-ḥadīts di atas tidak bisa diartikan secara letterlejk. Hal-hal yang kontradiktif harus dinyatakan dalam bentuk ta’wīl. Al-Jurjānī dalam at-Ta‘rīfāt menyebutkan bahwa ta’wīl secara bahasa bermakna kembali, sedangkan secara istilah bermakna mengalihkan lafaẓ dari maknanya yang ẓāhir kepada makna lain (bāṭin) yang terkandung di dalamnya, apabila makna yang lain itu sesuai dengan al-Qur’ān dan as-Sunnah. Al-Ġazālī dalam al-Musṭaṣfā malah menuturkan bahwa ta’wīl menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaẓ ẓāhir. Ingatlah bahwa ru’yā para nabī adalah wahyu yang ṣādiq dan ṣāliḥ. Persoalannya hanya bagaimana hal itu dita’wīlkan dan dita‘bīrkan sesuai dengan kaedah-kaedah al-Qur’ān dan as-Sunnah.

Ibn Sirīn mengutip ḥadīts bahwa إذا أشكل عليكم الرؤيا فخذوا الأسماء, “Jika kamu kesulitan dalam menta’wīlkan ru’yā, maka ambillah nama-nama”[40]. Ini adalah keterangan yang sangat jelas untuk kita. Dalam ḥadīts-ḥadīts yang menceritakan tentang Isrā’ di atas, kita disuguhi suatu kenyataan bahwa ada seorang nabī yang berjalan sendirian. Ada juga yang berjalan bersama seorang laki-laki, dua orang, lima orang, sepuluh orang, dan seterusnya. Ini merupakan suatu perselesihan dengan ḥadīts yang mengatakan bahwa setiap nabī pasti memiliki paling tidak satu ḥawārī. Bagaimana kita mensingkronisasinya? Menurut hemat saya, kesulitan itu terletak pada kata الرجل. Dari kata inilah akan terbentuk kata-kata الرجلان, الخمسة, الرهيط, العشرة, الرهط, النفر, dan terakhir الأمة. Bila kita mengartikan الرجل secara ḥarfiyyah, yakni seorang laki-laki, maka kita akan menemukan kontradiksi. Tetapi, berdasarkan ḥadīts Ibn Sirīn di atas, jika kita mendapatkan kesulitan, yang kontradiksi adalah salah satu di antaranya, maka kita harus mengambil arti dari sisi yang lain. Saya berpendapat bahwa kata الرجل di sini bermakna الرجلان (ar-Rajlān) yang memiliki arti الجماعة. Dan kata الجماعة ini merujuk kepada apa yang disebut dalam ḥadīts:

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامّة.

“Dahulu seorang nabī dibangkitkan hanya untuk kaumnya saja, tetapi aku dibangkitkan untuk seluruh ummat manusia”.[41]